2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

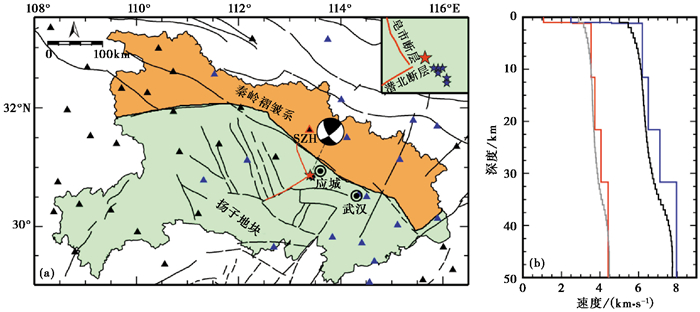

据中国地震台网中心(CENC)测定,北京时间2019年12月26日18时36分34秒,湖北省应城发生M4.9中等地震(图 1(a)),震中位于113.40°E、30.87°N,震源深度10km。震中距离应城市区不到20km,烈度Ⅵ度,地震导致附近部分房屋出现开裂,距离震中90km的武汉市区有明显晃动。

|

图 1 研究区域构造(a)及反演震源参数所用速度模型(b) (a)中红色五角星表示应城地震主震,蓝色五角星表示目录余震,震源球表示机制解,蓝色三角形为参与震源参数反演的地震台站,其中随州台(SZH)离主震近且数据质量高,用来模板匹配识别余震,以红色边框标识,黑色断层数据邓起东等(2003),红色断层数据李恒等(2020);(b)中震源区CRUST1.0模型引自Laske等(2013),其中红线对应S波、蓝线对应P波,应城及邻区平均一维速度模型引自Shen等(2016),其中灰线对应S波、黑线对应P波(取为S波速的1.732倍) |

在地质构造上,湖北省跨越秦岭褶皱系与扬子地块两大构造单元。以青峰-襄樊-广济断裂为界,断裂北侧为秦岭褶皱系,南侧为扬子地块(图 1(a))。秦岭褶皱系属中央造山带的组成部分,属于强烈变形构造单元,带内活动断裂发育,控制着破坏性地震的发生;扬子地块相对稳定,但仍存在破坏性地震且沿断裂分布(张丽芬等,2011)。据湖北省地震志,自公元前143年有地震记载以来,省内4.7级以上的破坏性地震有30多次,其中M6以上地震3次,19次地震的震级在M5.0~5.9之间。全省最大地震为公元788年竹山6.0级、1856年咸丰大路坝6.0级以及1932年麻城6.0级地震(熊继平,1986)。自2000年以来,省内最大地震为2013年12月16日巴东M5.1地震(Huang et al,2018)。2019年应城M4.9地震发生在相对稳定的扬子地块内,研究其震源参数与余震活动性对于理解该地区发震构造及评估地震危险性具有重要意义。

精确测定地震的震源参数,如震源机制解和震源深度,是确定发震构造、评估地震灾害、制定防震减灾策略的基础(郑勇等,2009;易桂喜等,2017)。本文利用宽频带波形资料,基于波形拟合方法获取了应城地震的震源机制解和震源深度。基于不同的速度模型,利用Bootstrapping抽样技术测试反演结果,确保了震源参数的可靠性。此外,利用模板匹配技术检测了应城地震的前震和余震活动性。

1 方法本研究利用CAP(Cut and Paste)波形拟合方法(Zhu et al,1996)获取应城地震的震源机制解和震源深度。CAP方法在点源假设的条件下,利用近震波形数据,通过波形拟合来获取震源参数。不同震源机制解的地震波辐射花样存在差别,不同深度的地震其波形在振幅以及深度震相到时上均会体现差异,CAP方法利用不同震源机制解、不同深度的合成波形来拟合各个台站的观测波形(Chu et al,2013;Wang et al,2020)。计算理论地震图采用的是频率-波数法(Zhu et al,2002),该方法适用于水平层状模型。通过频率域和波数域积分,由传播矩阵计算理论波形。最后通过网格搜索震源参数,找到合成波形和观测波形拟合最佳情形下的解。该方法的优点是将三分量波形切割成体波段和面波段分别进行时移拟合,其优势在于:①体波段、瑞利面波段以及勒夫面波段波形可以用不同的时移量分别拟合,从而可以有效降低反演结果对速度模型的依赖,减小速度模型不准确带来的影响;②体波、面波分开反演,使用不同的几何扩散因子矫正振幅,利用不同的权重来反演体波和面波,可以有效降低面波振幅过大从而主导反演结果带来的影响。在点源假设情形下,断层面和辅助面的辐射花样相同,因此CAP方法得到的震源机制解需要结合其他信息才能辨别发震断层和辅助断层面,例如破裂方向性、余震的分布等。

模板匹配方法广泛用于检测地震目录中缺失的小地震(Peng et al,2009;Zhang et al,2015;杨慧等,2018;Zhu et al,2019;Ma et al,2020)。本研究利用滑动时窗互相关(Sliding-window Cross-correlation,简称SCC)方法(Yang et al,2009)检测应城地震目录之外的余震。SCC方法以单台单分量或多分量地震波形作为模板,将模板波形和同台站的连续波形进行滑动互相关,当互相关系数大于一定的阈值时,便认为检测到了一个和模板事件位置相近、震源机制解相似的地震。根据被检测地震和模板地震的振幅比A/At,还可以估算被检测地震的震级M

| $ M=M_{t}+\lg \left(A / A_{t}\right) $ | (1) |

其中,Mt为模板地震的震级。SCC方法可以有效地检测低信噪比事件,相比于短时平均比长时平均方法(即STA/LTA),能检测到更小的地震事件。

2 数据与速度模型选用震中距小于300km的宽频带地震台来反演震源参数(图 1(a))。首先人工检查原始数据,剔除质量差的波形记录;然后去除仪器响应,再将东西、南北分量的波形旋转至径向和切向。在反演中,体波段和面波段的时窗长度分别为40s和70s,滤波频带分别为0.06~0.1Hz和0.02~0.1Hz。主震前1天和后7天的连续波形数据被用于模板匹配方法来检测小地震。

选用了震源区的CRUST1.0模型(Laske et al,2013)以及Shen等(2016)由面波频散获得的剪切波速度结构作为反演震源参数的速度模型。Shen等(2016)的模型为中国地区地壳和上地幔三维剪切波速度模型,经度和纬度方向上的网格间隔为0.5°,深度方向上的间隔为0.5km。将震源区300km以内网格的速度均值作为一维速度模型,并令vP/vS=1.732(图 1(b))。由于频率-波数法合成理论波形不能将震源放在速度分界面上,在用CRUST1.0模型反演过程中,震源起始搜索深度设置为1km,搜索步长1km;在利用Shen等(2016)模型时,震源起始深度放置于1.5km处,深度方向上的搜索步长也为1km。

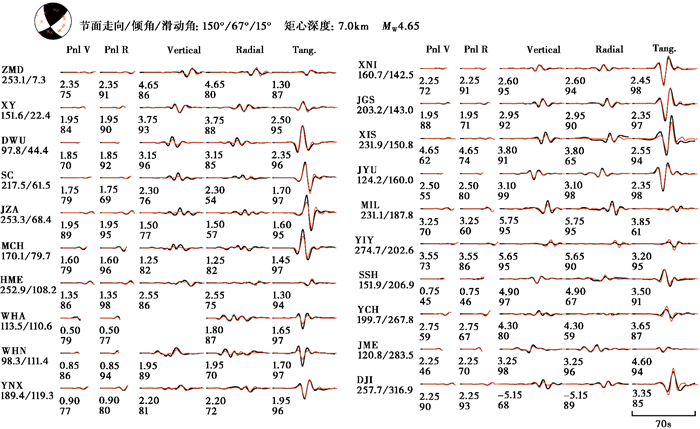

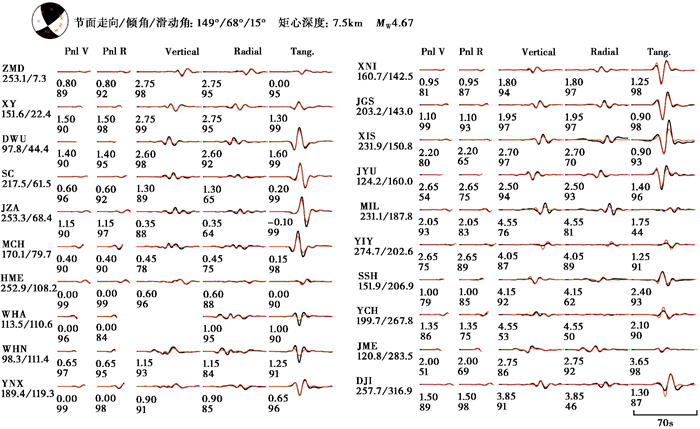

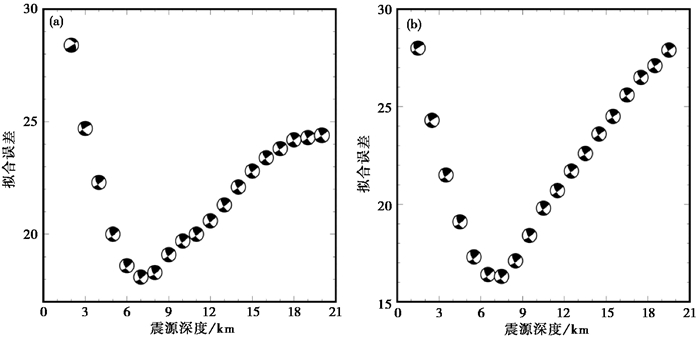

3 结果由CRUST1.0模型获取的最佳双力偶解为:节面Ⅰ走向150°、倾向67°、滑动角15°,节面Ⅱ走向54°、倾向76°、滑动角156°,震级MW4.65(图 2);由Shen等(2016)模型获取的最佳的双力偶解为:节面Ⅰ走向149°、倾向68°、滑动角15°,节面Ⅱ走向53°、倾向76°、滑动角157°,震级MW4.67(图 3);2个模型对应的最佳深度分别为7.0km和7.5km(图 4)。由此可以看出,由2个浅部结构差异较大的模型获得的震源参数,无论是震源机制解,还是震级与深度的差别均极其细微,进一步说明了CAP方法不依赖速度模型的优点。另外,震源机制解随深度的变化不明显(图 4),说明了反演结果的稳定性。用2个模型得到的最佳反演结果中,各个台站的合成波形均能较好地拟合观测波形,说明了反演结果的可靠性。

|

图 2 应用CRUST1.0模型反演的震源机制解结果 观测和合成波形分别用黑色和红色表示;每一行波形前分别为台站名、震中距(km)和方位角(°);波形下方的数字表示时移值以及观测波形和合成波形的互相关系数;时移值为正表示合成波形比观测波形早到 |

|

图 3 应用Shen等(2016)模型反演的震源机制解结果 图中文字和符号同图 2 |

|

图 4 震源深度反演结果 (a)应用CRUST1.0模型得到的误差随深度分布;(b)应用Shen等(2016)模型得到的误差随深度分布 |

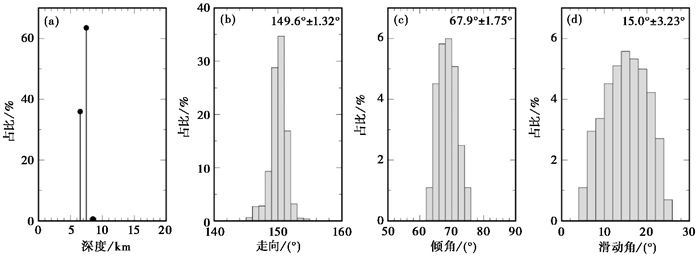

波形拟合获得震源参数属于非线性反演,无法给出误差。大部分复杂的地球物理反演均为非线性问题,往往需要通过其他方法对结果做出评价。例如,Bootstrapping技术常用来评估震源参数反演结果(Tichelaar et al,1989;Chu et al,2013;Sheng et al,2020b)。Bootstrapping技术是一种抽样反演方法,假定有N个台站,进行M组抽样反演,每组进行N次抽样,每次抽样均为放回式抽样。在每一组反演中,各个台站有可能被重复多次抽样,也有可能未被抽样。在本研究中,我们对20个台站进行1000组抽样反演,所用速度模型为Shen等(2016)的结果,搜索深度从1.5km至20.5km,每千米设置一个反演深度。Bootstrapping深度反演结果只出现了3个数值:6.5km、7.5km和8.5km(图 5 (a)),其中7.5km占绝大部分,表明了以7.5km作为震源深度是稳定可靠的。另外断层的走向、倾向和滑动角均集中分布,均值分别为149.6°、67.9°和15.0°,3个角度的标准差均在3.3°之内,也表明了震源机制解的结果稳定可靠。

|

图 5 1000次Bootstrapping反演结果 (a)最佳深度分布;(b)断层走向分布,右上角数值表示走向的均值和标准差;(c)断层倾向分布,右上角数值表示倾向的均值和标准差;(d)断层滑动角分布,右上角数值表示滑动角的均值和标准差 |

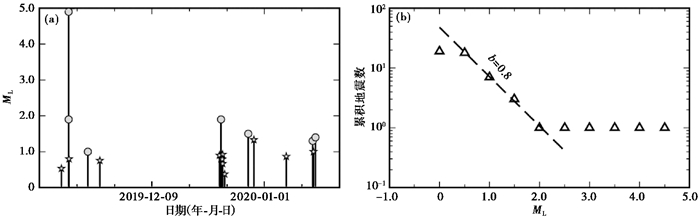

应城地震余震少(表 1),为了验证较少余震是否由目录不全所造成,我们以主震及目录余震波形作为模板,利用SCC方法检测可能遗漏的地震。通过人工检查连续波形,发现离主震较近的随州台(SZH)数据质量高。以随州台记录到的主震和余震的垂直分量波形作为模板进行互相关检测。由于第一个余震在主震之后几分钟内发生,其波形受到了主震尾波的干扰,故从模板中去除了该事件。除了主震外,目录余震震级均在M2.0以下,P波微弱,采用S波和其后续波形进行模板匹配。将模板波形和连续数据滤波到0.8~2Hz,以模板事件S波前1s和后10s作为检测时窗(图 6),以互相关系数(CC)0.8作为阈值。在去除重复检测之后,最终得到12个目录之外的事件,其中1个事件发生在主震之前(图 7(a)),且没有检测到任何和主震相似的事件,表明应城地震余震确实较少,属于孤立型地震。根据振幅比,估算了检测到的地震震级,从震级分布(图 7(b))可以看出,该地震序列不满足G-R关系(Gutenberg et al,1944)。

| 表 1 应城地震及中国地震台网中心目录中的余震 |

|

图 6 模板匹配结果 (a)主震及目录余震作为模板波形;(b)目录中最后一个余震作为模板的检测结果;加粗波形表示2个波形相似,能互相检测到的模板事件;数字表示地震的发生日期/时刻(北京时间)/震级 |

|

图 7 应城地震序列 (a)地震序列M-t图,圆圈标记中国地震台网中心目录中的地震,五角星标记模板匹配检测到的地震;(b)震级与累计地震数 |

本研究利用CAP方法反演了2019年12月26日湖北应城M4.9地震的震源机制解和震源深度。应城地震以走滑为主,矩心深度约7.5km。CAP方法以点源假设为基础,得到的震源机制解无法区分发震断层面和辅助断层面。在震中附近存在2条近共轭的潜北断层和皂市断层(图 1(a)),走向分别平行于应城地震震源机制解的2个节面。因此,应城地震的发震断层应该是这2条断层其中之一,但是具体破裂发生在哪一条断层,还需要依靠其他方法获取。

发震断层可以通过破裂方向性和余震的时空展布得到(何骁慧等,2020;苏金蓉等,2013;Sheng et al,2020a)。稀疏台网下中强地震的破裂方向可通过不同方位角的视震源时间函数的持续时间得到(Prieto et al,2017),这种方法需要主震附近存在位置相近、震源机制解相似的小地震作为经验格林函数,来去除路径效应的影响。而应城地震余震少,主震发生之后7天内的目录仅有6个余震,最大震级M1.9。余震震级小,波形信噪比低,难以作为经验格林函数来反演破裂方向性。另外,该地震余震少,很难通过其空间展布获得发震断层。

通过模板匹配方法仅检测到12个目录中未记录的小地震,主震和余震震级分布不满足G-R关系,主震震级接近M5,却缺乏M2~4的余震。根据前震和余震稀少、其能量总和不到主震能量千分之一的特点(王振声,1982),应城地震可以被认定为孤立型地震。以M2以下地震估算b值,结果为0.8,小于大多数地震序列的b值(1.0)。b值采用线性最小二乘估计,95%置信区间为0.8±0.1。然而,一般认为用来估算b值的地震数量最好在50以上(Eaton et al,2015),因此本文的结果可能存在一定的误差。该类型地震的发生可能和低应力降有关联(张勇等,2018),主震应力降越小,余震序列的b值也越小,余震数量则越少(Gibowicz,1973)。湖北地区大部分地震的应力降均在1MPa以下(申学林等,2018),低应力降可能使得余震不易被触发,可能形成孤立型事件。构造活动强烈的地区应力降则较高,我国龙门山断裂带北东段汶川地震余震区、青藏高原东北缘以及新疆天山中段地区的中小地震应力释放在5~10MPa的水平(赵翠萍等,2011);美国加州中部帕克菲尔德地区应力降的平均值约为6.75MPa(Allmann et al,2007)。

5 结论本文基于宽频带地震波形资料及不同速度模型,利用CAP方法获取了2019年12月26日湖北应城M4.9地震的震源参数,并应用Bootstrapping抽样技术反演了震源参数,确保反演结果的可靠性;此外利用模版匹配方法识别了小地震。结果表明,应城M4.9地震的矩震级为MW4.67,震源矩心深度7.5km;震源机制解节面Ⅰ走向149°、倾向68°、滑动角15°;节面Ⅱ走向53°、倾向76°、滑动角157°。其发震断层为震源附近的潜北断层和皂市断层中的一条,这2个条断层走向分别和2个震源机制解节面走向近乎平行,故无法辨别哪一条断层才是发震断层。应城地震的余震异常少,且缺少M2~4地震事件,通过模板匹配方法得到了目录之外的12个小事件,余震的b值为0.8,余震活动显示应城地震为孤立型地震。

邓起东、张培震、冉勇康等, 2003, 中国活动构造与地震活动, 地学前缘, 10(S1): 66-73. |

何骁慧、李涛、吴传勇等, 2020, 基于区域地震波形的2017年新疆精河MS6.6地震破裂方向性及发震构造研究, .地球物理学报, 63(4): 1459-1471. |

李恒、雷东宁、范珂显, 2020, 2019-12-26湖北应城M4.9地震强震动特征分析, 大地测量与地球动力学, 40(6): 551-554, 576. |

申学林、魏贵春、丁文秀等, 2018, 湖北地区地震震源参数研究, 中国地震, 34(4): 781-787. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2018.04.018 |

苏金蓉、郑钰、杨建思等, 2013, 2013年4月20日四川芦山M7.0地震与余震精确定位及发震构造初探, 地球物理学报, 56(8): 2636-2644. |

王振声, 1982, 从能量及地质条件研究孤立型地震序列活动特征, 地震研究, 5(3): 268-273. |

熊继平, 1986, 湖北地震史料汇考, 北京: 地震出版社.

|

杨慧、储日升、盛敏汉, 2018, 2015山东平邑石膏矿塌陷地震震源参数测定, 地球物理学进展, 33(1): 125-132. |

易桂喜、龙锋、梁明剑等, 2017, 2017年8月8日九寨沟M7.0地震及余震震源机制解与发震构造分析, 地球物理学报, 60(10): 4083-4097. DOI:10.6038/cjg20171033 |

张丽芬、姚运生、廖武林等, 2011, 湖北地区上地幔各向异性及其动力学意义, 地球物理学报, 54(1): 35-43. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.01.005 |

张勇、陈运泰、宋金, 2018, 2018年MW4.3河北永清地震的震源机制与破裂特征, 科学通报, 63(22): 2296-2301. |

赵翠萍、陈章立、华卫等, 2011, 中国大陆主要地震活动区中小地震震源参数研究, 地球物理学报, 54(6): 1478-1489. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.06.007 |

郑勇、马宏生、吕坚等, 2009, 汶川地震强余震(MS ≥ 5.6)的震源机制解及其与发震构造的关系, 中国科学: (D辑), 39(4): 413-426. |

Allmann B P, Shearer P M, 2007, Spatial and temporal stress drop variations in small earthquakes near Parkfield, California, J Geophys Res: Solid Earth, 112(B4): B04305. |

Chu R S, Helmberger D V, 2013, Source parameters of the shallow 2012 Brawley earthquake, Imperial Valley, Bull Seismol Soc Am, 103(2A): 1141-1147. DOI:10.1785/0120120324 |

Eaton D W, Maghsoudi S, 2015, 2b. or not 2b? Interpreting magnitude distributions from microseismic catalogs, First Break, 33(10): 79-86. |

Gibowicz S J, 1973, Stress drop and aftershocks, Bull Seismol Soc Am, 63(4): 1433-1446. |

Gutenberg B, Richter C F, 1944, Frequency of earthquakes in California, Bull Seismol Soc Am, 34(4): 185-188. DOI:10.1785/BSSA0340040185 |

Huang R, Zhu L P, Encarnacion J, et al, 2018, Seismic and geologic evidence of water-induced earthquakes in the Three Gorges Reservoir region of China, Geophys Res Lett, 45(12): 5929-5936. |

Laske G, Ma Z T, Masters G, et al, 2013. A new global crustal model at 1×1 degrees, https://igppweb.ucsd.edu/~gabi/crust1.html.

|

Ma H C, Chu R S, Sheng M H, et al, 2020, Template matching for simple waveforms with low signal-to-noise ratio and its application to icequake detection, Earthq Sci, 33: 1-8. DOI:10.29382/eqs-2020-0001-01 |

Peng Z G, Zhao P, 2009, Migration of early aftershocks following the 2004 Parkfield earthquake, Nat Geosci, 2(12): 877-881. DOI:10.1038/ngeo697 |

Prieto G A, Froment B, Yu C Q, et al, 2017, Earthquake rupture below the brittle-ductile transition in continental lithospheric mantle, Sci Adv, 3(3): e1602642. DOI:10.1126/sciadv.1602642 |

Shen W S, Ritzwoller M H, Kang D, et al, 2016, A seismic reference model for the crust and uppermost mantle beneath China from surface wave dispersion, Geophys J Int, 206(2): 954-979. DOI:10.1093/gji/ggw175 |

Sheng M H, Chu R S, Ni S D, et al, 2020a, Source parameters of three moderate size earthquakes in Weiyuan, China, and their relations to shale gas hydraulic fracturing, J Geophys Res: Solid Earth, 125(10): e2020JB019932. |

Sheng M H, Chu R S, Wang Y, et al, 2020b, Inversion of source mechanisms for single-force events using broadband waveforms, Seismol Res Lett, 91(3): 1820-1830. DOI:10.1785/0220190349 |

Tichelaar B W, Ruff L J, 1989, How good are our best models? Jackknifing, bootstrapping, and earthquake depth, Eos, Trans AGU, 70(20): 593-606. |

Wang Q D, Chu R S, 2020, Earthquake source parameters in southwestern China and their rheological implications, Seismol Res Lett, 91(2A): 936-947. DOI:10.1785/0220190193 |

Zhang M, Wen L X, 2015, An effective method for small event detection: match and locate(M & L), Geophys J Int, 200: 1523-1537. DOI:10.1093/gji/ggu466 |

Zhu G H, Yang H F, Lin J, et al, 2019, Along-strike variation in slab geometry at the southern Mariana subduction zone revealed by seismicity through ocean bottom seismic experiments, Geophys J Int, 218: 2122-2135. DOI:10.1093/gji/ggz272 |

Zhu L P, Helmberger D V, 1996, Advancement in source estimation techniques using broadband regional seismograms, Bull Seismol Soc Am, 86(5): 1634-1641. |

Zhu L P, Rivera L A, 2002, A note on the dynamic and static displacements from a point source in multilayered media, Geophys J Int, 148(3): 619-627. DOI:10.1046/j.1365-246X.2002.01610.x |

2021, Vol. 37

2021, Vol. 37